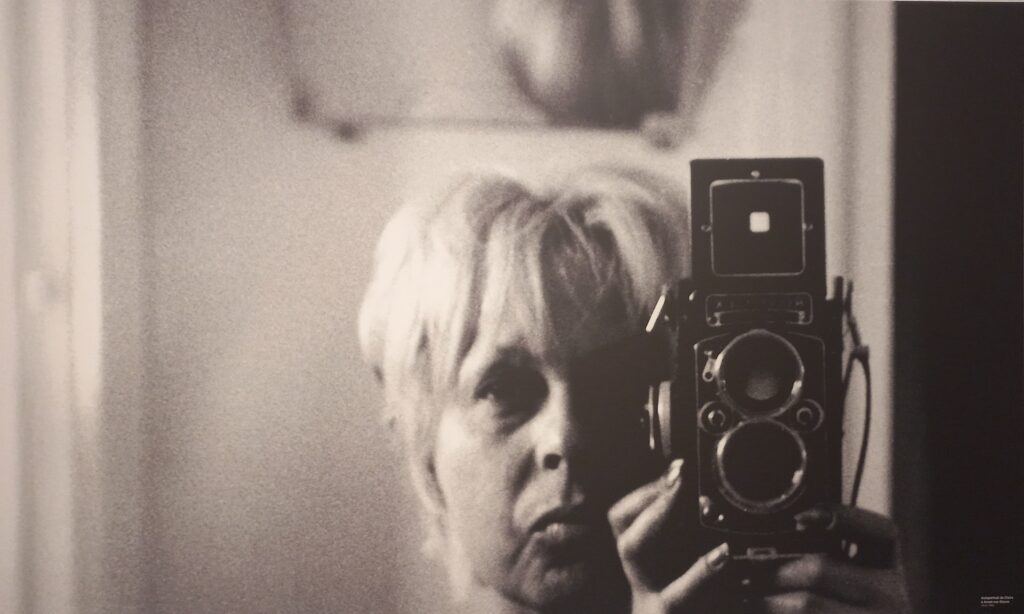

La Fondation Vasarely rend hommage à Claire Vasarely et réhabilite cette artiste qui, un jour, a décidé de ne plus l’être pour servir l’œuvre de son mari, bientôt célèbre. Un parcours étonnant à travers les arts décoratifs du milieu du XXe siècle et une belle découverte au programme.

En 1929, la jeune Hongroise Klára Spinner a 20 ans et intègre le Műhely – un atelier école fondé par Sándor Bortnyik à Budapest dans l’esprit du Bauhaus -, où elle apprend les arts appliqués, le graphisme et la typographie. C’est là qu’elle rencontre également celui qui deviendra son mari, deux ans plus tard : Victor Vasarely.

Plusieurs travaux de cette période témoignent de sa rapide maîtrise des codes modernes – figures géométriques, corps réduits à des lignes épurées, contraste des couleurs, collage et lettrage – auxquels s’ajoute parfois une pointe d’humour comme dans La roue (a kerék), une étude publicitaire pour les pneus Cordatic. On y voit une jeune femme se dressant sur la pointe des pieds pour s’accrocher au cou d’un sauveur potentiel à qui elle indique la présence d’un énorme clou dans la roue de sa voiture. Victor Vasarely part s’installer à Paris, Klára le rejoint, en 1930, et le couple travaille tout de suite dans la publicité : lui, chez Havas, elle, pour la maison d’édition de luxe et d’impression Tolmer.

Klára, devenue Claire, commence à créer des motifs textiles pour les soieries de Lyon. La guerre freine son travail pictural et, en 1941, elle devient correspondante pour le journal hongrois Esti Kurir (Courrier du soir) pour lequel elle écrit et illustre des articles sur la vie parisienne sous l’occupation allemande. Ses origines juives et une crise dans son couple l’obligent à retourner un temps à Budapest, avec ses deux enfants, où elle continue d’écrire pour plusieurs journaux.

Claire Vasarely, du motif floral à la tapisserie figurative, la créativité de toutes parts

De retour en France, Claire reprend ses études de motifs destinés à l’industrie textile. Victor Vasarely expliquera dans ses mémoires qu’elle était reconnue dans ce secteur et que cela a permis de subvenir aux besoins du foyer. Dans certaines créations, elle exploite la répétition du motif et les contrastes chromatiques ; dans d’autres, iris blancs, œillets, jonquilles, roses ou pensées sont dispersés avec légèreté. Projetés en grand format, ses travaux témoignent d’une grande délicatesse et essaiment à l’espace une fraîcheur inattendue.

En 1947, Claire Vasarely rencontre François Tabard dont l’atelier familial à Aubusson connait une fragile renaissance grâce à Jean Lurçat. Elle se passionne pour l’art du tissage, l’étudie même sur place et crée plus d’une trentaine de projets dont quinze seront réalisés.

Le support change mais l’artiste poursuit sa quête, entre tradition et modernité. Elle commence par interpréter des contes hongrois, comme Les Neuf Bougies, dans des compositions plutôt chargées puis, au fil des productions, en peu de temps, la gamme chromatique se restreint pour gagner en contraste, les figures moins nombreuses et plus abstraites, et le fond devient un champ de motifs géométriques. Mirages, l’une des dernières productions, synthétise toute cette démarche et serait certainement remarquée aujourd’hui. En 1958, elle stoppe toutes ses activités artistiques pour s’occuper de l’atelier et de la carrière de son mari.

Passer des intégrations monumentales à effets optiques de Victor à la délicatesse des motifs floraux puis aux tapisseries figuratives de Claire Vasarely est d’un contraste visuel saisissant, quasi vertigineux. Et pourtant, en regardant de plus près, des détails, par-ci par-là, laissent présumer des influences mutuelles, des explorations communes, notamment avec les études de Fille Fleur, voire des cocréations comme en témoignent les angelots virevoltant, une œuvre peinte en 1935 où apparaissent les deux signatures – l’une plus discrète que l’autre. Victor Vasarely a lui-même reconnu que c’était Claire qui lui avait suggéré l’abandon du noir et blanc, puis d’essayer la tapisserie.

Pierre Vasarely, unique petit-fils choyé, n’a jamais rien su du passé artistique de sa grand-mère. « C’est seulement après son décès, en lisant les mémoires de mon grand-père dans lesquelles il rend hommage à son travail et à son dévouement, que j’ai cherché à en savoir plus. Il m’a fallu près de dix ans de recherches pour retracer ce qui pouvait l’être mais la tâche n’a pas toujours été facile car, parfois, elle signait simplement Claire ou K. Heureusement qu’il avait fait don d’une soixantaine d’œuvres au musée de Pécs, en Hongrie. »

Une anecdote familiale raconte qu’en 1965, Victor Vasarely avait fait remplacer ses tableaux dans le salon de la maison par des œuvres de Claire pour lui faire une surprise. Mais celle-ci exigea que tout soit enlevé sous quarante-huit heures.

Et Pierre Vasarely de conclure : « Je découvre quelqu’un qui avait une vie antérieure et c’est une frustration pour moi de me demander jusqu’où elle aurait pu aller. Je dis souvent que Vasarely, c’est soixante ans d’exploration, elle, ce ne fut que trente. Je ne sais pas pourquoi elle a arrêté mais c’était son choix. »

Au visiteur de mesurer à travers cette réhabilitation ce que Valérie Da Costa, commissaire de l’exposition, signale par “l’invisibilité de tant d’autres femmes artistes, compagnes de vies d’hommes artistes que l’on redécouvre progressivement.”

Liens utiles :

Claire Vasarely : une vie dans la couleur

Jusqu’au 15 février 2026

Fondation Vasarely – Aix-en-Provence

L’actualité de la Fondation Vasarely dans les archives de Gomet’

Consultez notre supplément Eté et vacances 2025

![[Agenda] Aix-Marseille Provence : que faire ce week-end du 30 janvier au 1er février ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2026/01/rubrique-agenda-we-4-120x86.png)