Cinq ans après, le succès de son premier long-métrage Slalom, puis La fille qu’on appelle, réalisé pour Arte, Charlène Favier nous offre un nouveau portrait de femme qui retrace le parcours de l’artiste ukrainienne Oxana Chatchko, cofondatrice avec Anna Hutsol et Aleksandra Shevchenko du mouvement Femen en 2008.

Sous la forme d’un récit à rebours subtilement mené, qui mêle passé et présent, Charlène Favier, revient sur le cheminement artistique et politique de la jeune femme, peu avant qu’elle quitte sa ville natale, Khmelnytskyï (en Ukraine), à l’âge de 19 ans, pour aller s’installer à Kiev, jusqu’à son exil à Paris en 2013, où elle sera exclue du mouvement.

Au-delà de la beauté des images, qui sublime la protagoniste, on est saisi par le courage de ce groupe d’étudiantes, prêtes à risquer leur vie pour dénoncer la corruption, le chômage et la prostitution qui règnaient dans leur pays, loin des clichés sur les Femen. Autre point fort du film, la réhabilitation d’Oxana Chatchko qui a joué un rôle essentiel dans l’origine des Femen, à travers son action artistique, comme les performances qu’elle a imaginées au service de son combat pour la liberté. Un geste artistique puissant qui laisse encore aujourd’hui son empreinte au sein du mouvement.

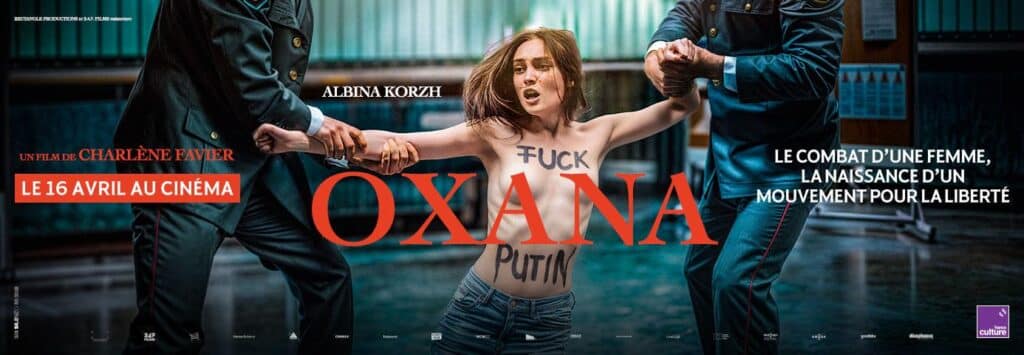

Délicat et bouleversant, Oxana, revèle aussi de jeunes actrices ukrainiennes, toutes remarquables, parmi lesquelles l’incandescente Albina Korzh (Oxana), dont c’est le premier film, aux côtés de Oksana Zhdanova (Anna), Lada Koravai (Lada) et Maryna Koshkina (Inna).

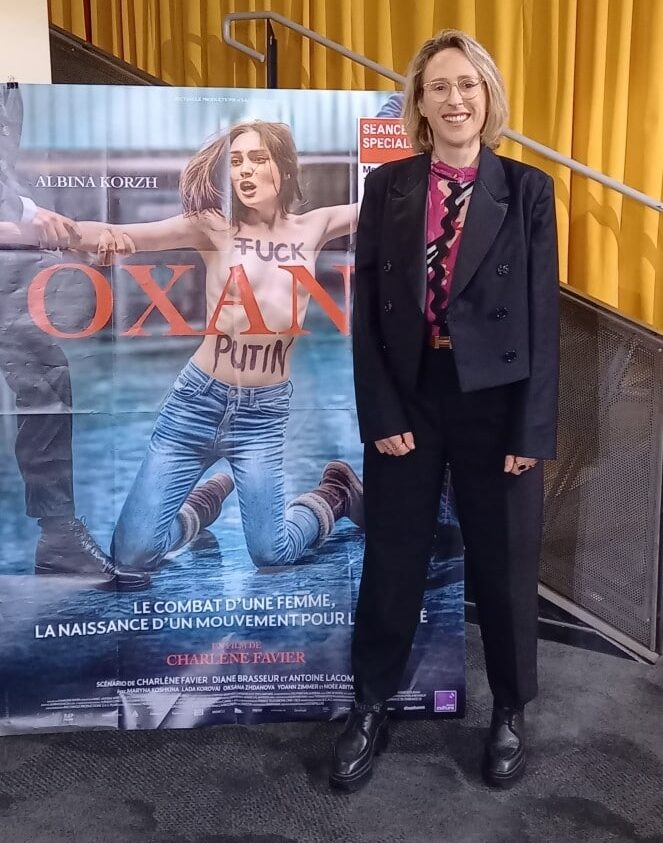

Installée à Marseille depuis cinq ans, Charlène Favier a présenté début avril son second long-métrage à la presse au cinéma Les Variétés, à l’occasion de la sortie du film.

Une Jeanne d’Arc féministe

C’est par l’intermédiaire de son producteur que Charlène Favier a entendu parlé pour la première fois d’Oxana Chatchkov, étudiante aux Beaux-Arts de Paris et ex-militante des Femen. Touchée par le drame qui est arrivé à la jeune ukrainienne en 2013, la cinéaste «féministe convaincue », mais « pas militante », précise-t-elle, se plonge alors sur son histoire et décide de lui consacrer un film.

Après un long travail de recherche, qui a duré deux ans et demi, où elle rassemble une pléiade d’ouvrages et de documentaires sur les Femen, notamment Je suis Femen d’Alain Margot, la réalisatrice recueille alors de précieux témoignages de ses proches, dont celui de la maman d’Oxana et de sa meilleure amie peintre, Apolonia Sokol (interprétée par Noée Abita, vu dans Slalom) qui a partagé son atelier Paris : « Il y a quelque chose qui m’a interpellé d’emblée chez Oxana » explique la réalisatrice. C’est le fait qu’elle soit artiste et peintre d’icône. Elle a intégré une école d’art dès l’âge de six ans, qui était normalement interdite aux enfants et aux femmes, mais comme elle était très douée, ils l’ont acceptée. Du coup, elle a vu beaucoup d’art religieux. C’est comme cela qu’elle s’est intéressée à l’art. Puis, elle a commencé à être déçue par l’église, comme je le montre dans le film, avec le prêtre orthodoxe qui arrive dans une Land Rover et qui lui donne la moitié de l’argent qui lui avait promis, alors qu’elle voit sa maman se démener pour vendre les patates de son jardin. Plus tard, elle a étudié à l’université de philosophie où elle a intégré une association communiste, il y avaient beaucoup d’associations communistes qui nettoyaient les statues de Lénine à l’époque, c’est là qu’elle a rencontré ses amies avec lesquelles elles ont fondé les Femen. J’ai vu tout de suite dans Oxana une petite Jeanne d’Arc, c’est d’ailleurs, le nom que lui donnait sa maman. J’y ai vu un parcours christique. »

L’art au service de l’activisme

Si nous découvrons dans le film, le contexte social et politique qui a amené ces étudiantes, à combattre le patriarcat et à lutter pour l’égalité des femmes, nourries par les écrits de Karl Marx, August Bebel et Clara Zedkine, puis à créer les Femen, l’originalité du film tient au fait que Charlène Favier s’empare du sujet sous le prisme de l’art, à travers le regard d’Oxana. Car la jeune femme voyait dans les actions des Femen, l’accomplissement d’une oeuvre totale à travers les performances, contribuant à forger une image révolutionnaire du mouvement : « Quand elles ont commencé à se dire, il faut qu’on se révolte, Oxana, est partie de ce qu’elle connaissait le mieux, c’est à dire l’art. Elle a regardé les corps de femmes qu’elles peignaient, les vierges et les saintes, puis la femme représentée dans le tableau de Delacroix (La liberté guidant le peuple, n.d.l.r). Elle s’est dit : « Nous aussi il faut qu’on lève le poing et qu’on montre notre poitrine. »- « Quant à la couronne de fleurs, cela vient d’une tradition slave, la Kupala (l’équivalent de la nuit de la Saint-Jean, qui célèbre le solstice d’été, n.d.l.r), mais ce qu’elle a inventé, c’est vraiment une performance artistique qui vient de l’histoire de l’art. Ensuite, elle a détourné l’imagerie orthodoxe pour en faire une performance artistique et militante. Et c’est cela que je voulais raconter dans le film et que je trouvais extraordinaire. Je voulais redonner sa place à Oxana. »

Etre Femen aujourd’hui : c’est partir sur le front

Aujourd’hui, même si le mouvement Femen a totalement disparu en Ukraine, nous dit Charlotte Favier, le combat d’Oxana pour la liberté, se poursuit à travers les femmes, comme les comédiennes du film, âgées de 25 ans en moyenne (qui ne connaissaient pas les Femen avant le film) et qui sont devenues des résistantes féministes : « Elles sont toutes très engagées pour combattre la guerre. Toutes ont choisi de résister en restant à Kiev. C’est leur manière à elles d’être Femen » explique la cinéaste. Selon les jeunes femmes, les Femen d’aujourd’hui, « ce sont les femmes qui partent sur le front, parce qu’il y a de plus en plus de femmes qui s’engagent dans l’armée » rapporte la réalisatrice. Leur papa sont au front. Leurs copains sont au front. Tous les hommes sont réquisitionnés. On ne se rend pas du tout compte, ici. Lorsqu’elles sont venues à Paris, elles n’étaient jamais bien, parce qu’elles avaient les alertes à missiles qui sonnaient en permanence sur leur téléphone, sachant que leurs parents étaient dans les abris. C’est terrible ! Aussi, pour apporter leur soutien, les jeunes comédiennes se prennent en photo, mettent un lien sur lequel on peut cliquer et là, elles récoltent des fonds grâce auxquels elles achètent du matériel militaire, une lampe infrarouge, un drone, qu’elles amènent elles-mêmes sur le front où se trouvent leurs parents, et ce pour éviter que l’argent soit détourné. »

Alors qu’Oxana est sorti en salles le 16 avril , le film La fille qu’on appelle, tourné en partie à Marseille, Bandol, La Ciotat, et Fos est disponible actuellement sur la plateforme d’Arte. Côté projets, Charlotte Favier nous confie en avoir plusieurs sous la main « Peut-être un film avec des hommes, car je fais souvent des portraits de femmes, mais je ne sais pas encore … » conclut la cinéaste.

Lien utile :

L’actualité du cinéma à retrouver dans notre rubrique