Il est loin le temps où un entraîneur (marseillais) du Paris SG, Christophe Galtier, interrogé sur le déplacement en avion de son équipe à Nantes, ironisait en expliquant qu’il réfléchissait à se déplacer « en char à voile ». La réponse, quand bien même il fallait la prendre au second degré, avait fait polémique à l’époque (en septembre 2022) et il est à peu près certain que plus personne ne s’y risquerait aujourd’hui.

Mieux, le sport est peut-être en train, à son tour, de s’accaparer la question de la sobriété énergétique. C’est le sens, en tout cas, du rapport intitulé “Décarbonons le sport – Un premier applicatif au football et a rugby” présenté jeudi 13 février au siège de la Fédération française de football. Une grande première. Issu d’un groupe de travail de passionnés et professionnels du sport, élaboré par le think tank climat-énergie The Shift Project en partenariat avec la Maif, il ne se limite pas au monde professionnel mais englobe la pratique sportive en général et vise à répondre à deux questions : quelle est l’empreinte carbone des deux sports majeurs en France que sont le football et le rugby ? Et comment décarboner ces pratiques pour s’aligner avec les objectifs climatiques ?

Les déplacements, principale source des émissions de gaz à effet de serre

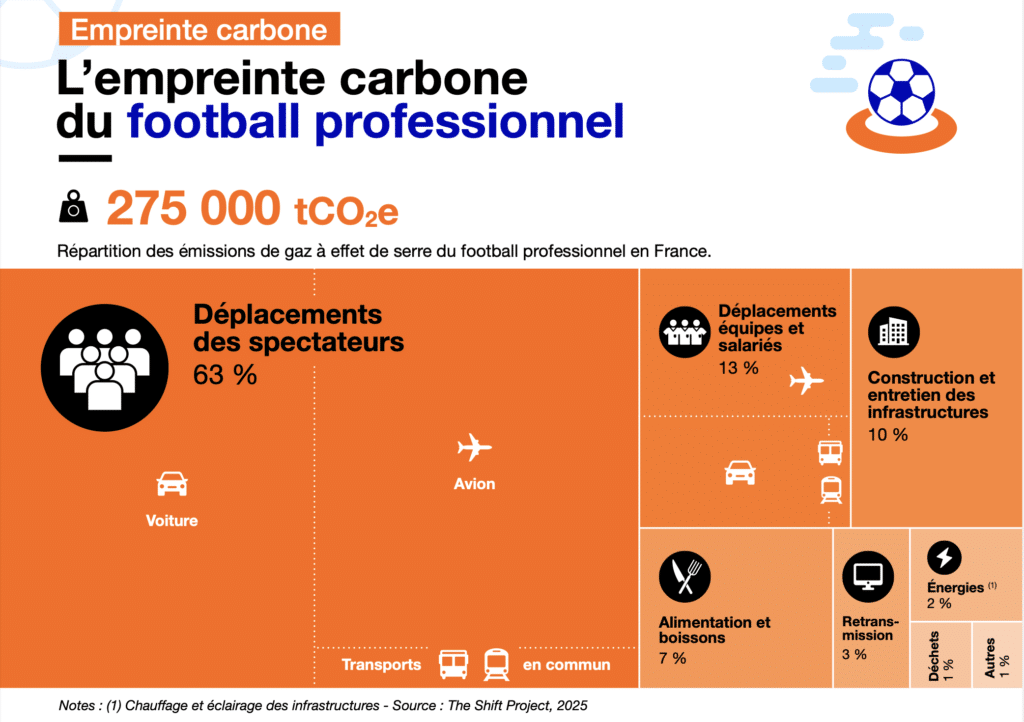

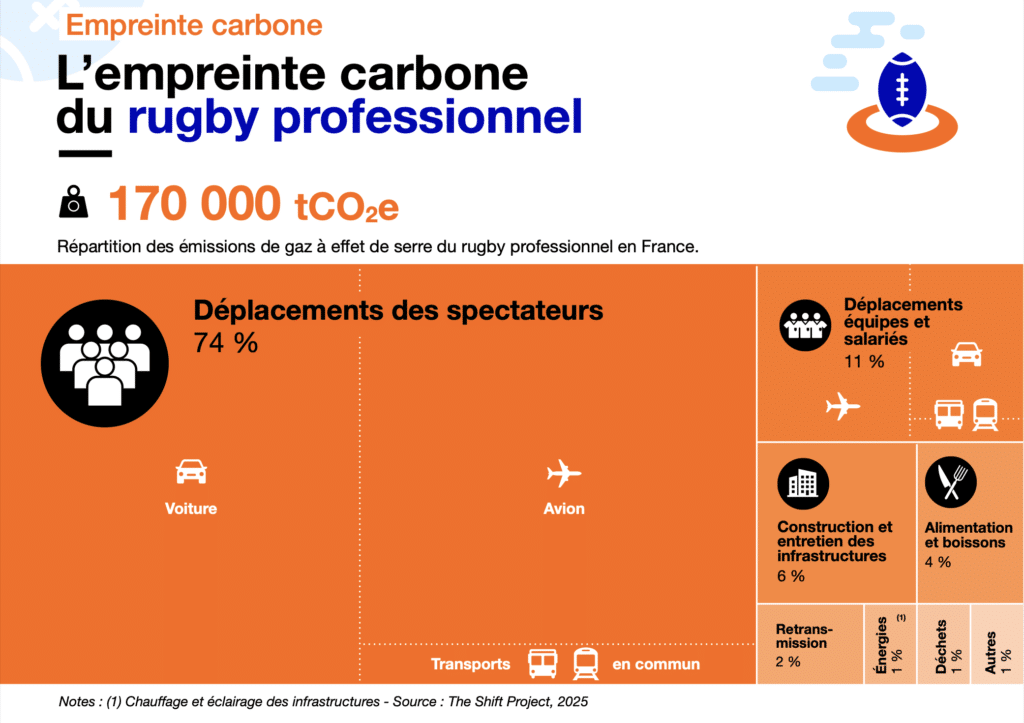

D’où il ressort, sans surprise, que ce sont les déplacements qui génèrent le plus d’émissions de gaz à effet de serre. A la fois par les millions de pratiquants réguliers et par les milliers de fans qui se rendent chaque week-end au stade. Résultat, selon l’étude : « 2,2 millions de tonnes de CO2 émis par an, soit l’équivalent des émissions des habitants d’une ville comme Rennes ou Lille ».

Les déplacements des spectateurs, pratiquants et sportifs de haut niveau représentent ainsi, à eux seuls, la moitié des émissions de gaz à effet de serre générées par ces deux sports. L’empreinte carbone varie cependant selon les types d’événements. « Par exemple, un match d’équipe de France émet en moyenne vingt fois plus d’émissions de gaz à effet de serre qu’une rencontre de Ligue 1 ou de Top 14, en raison du nombre important de spectateurs se déplaçant sur de longues distances, souvent en avion. »

Les autres sources d’émissions de gaz à effet de serre proviennent principalement de la construction, de l’entretien et de la consommation énergétique des infrastructures (21 %), suivies de la fabrication des articles de sport (18 %) et de l’alimentation et boissons proposées lors des matchs (10 %).

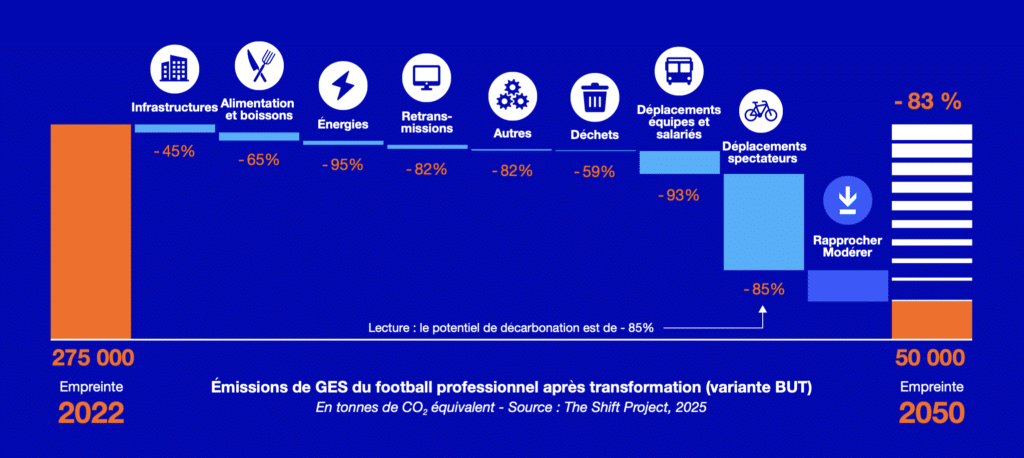

Pour y remédier, le rapport préconise plusieurs solutions. Ainsi, pour les distances courtes, de « privilégier des modes de déplacement décarbonés : vélo, marche et transports en commun plutôt que la voiture individuelle. Pour les trajets plus longs, les alternatives reposent sur le train, le car et les véhicules électriques, à la place de la voiture thermique et, lorsque possible, l’avion. » Mais aussi de « diminuer la consommation d’énergie des bâtiments, prolonger la durée de vie des articles de sport, ou encore végétaliser les repas et snacks lors des matchs. »

De quoi permettre, assurent les auteurs du rapport, « de diviser par cinq l’empreinte carbone du football et du rugby en 25 ans, alignant ainsi ces sports avec les objectifs de l’Accord de Paris. » De manière non contraignante, soulignent-ils par ailleurs, puisque « 90 % des réductions peuvent être obtenues en préservant le mode d’organisation actuel du football et du rugby ». A voir, quand même, alors que ces mesures reposent principalement sur la responsabilisation et la bonne volonté de chacun…

Proximité et modération : repenser les compétitions internationales…

Autre écueil, les trajets longues distance, essentiellement pour les compétitions internationales, où l’avion reste « incontournable » et représente aujourd’hui « 70 % des émissions d’un match international ». Le rapport suggère ainsi de « réduire les distances à parcourir », de « rapprocher les matchs des spectateurs » et, donc, de « redéfinir le calendrier sportif, principalement international, avec des compétitions plus locales et régionales, et de modérer le rythme et/ou la taille des compétitions (stabilisation voire réduction du nombre de matchs et de spectateurs internationaux) ».

… qui sont tout sauf exemplaires

Pas gagné alors que la prochaine Coupe du monde de football, conjointement organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, en 2026, sera la première à accueillir 48 équipes, au lieu de 32 précédemment. Et que la suivante, en 2030, se déroulera sur trois continents (Europe, Afrique et Amérique du Sud). Sans parler du rendez-vous en 2034 en Arabie saoudite, dans des stades ultra-climatisés… Comme quoi, pour changer les mentalités, il faudra d’abord commencer par les dirigeants ! Mais la réflexion, au moins, est engagée, un vrai premier pas vers des compétitions plus vertes.