Pierre Grand-Dufay, chef d’entreprise, écrivain et conférencier, explore dans ses différentes fonctions les transformations du monde, en particulier celles issues des avancées technologiques. Le développement de l’intelligence artificielle est au coeur de ses réflexions comme dans son premier roman Le monde de Tim paru en 2018.

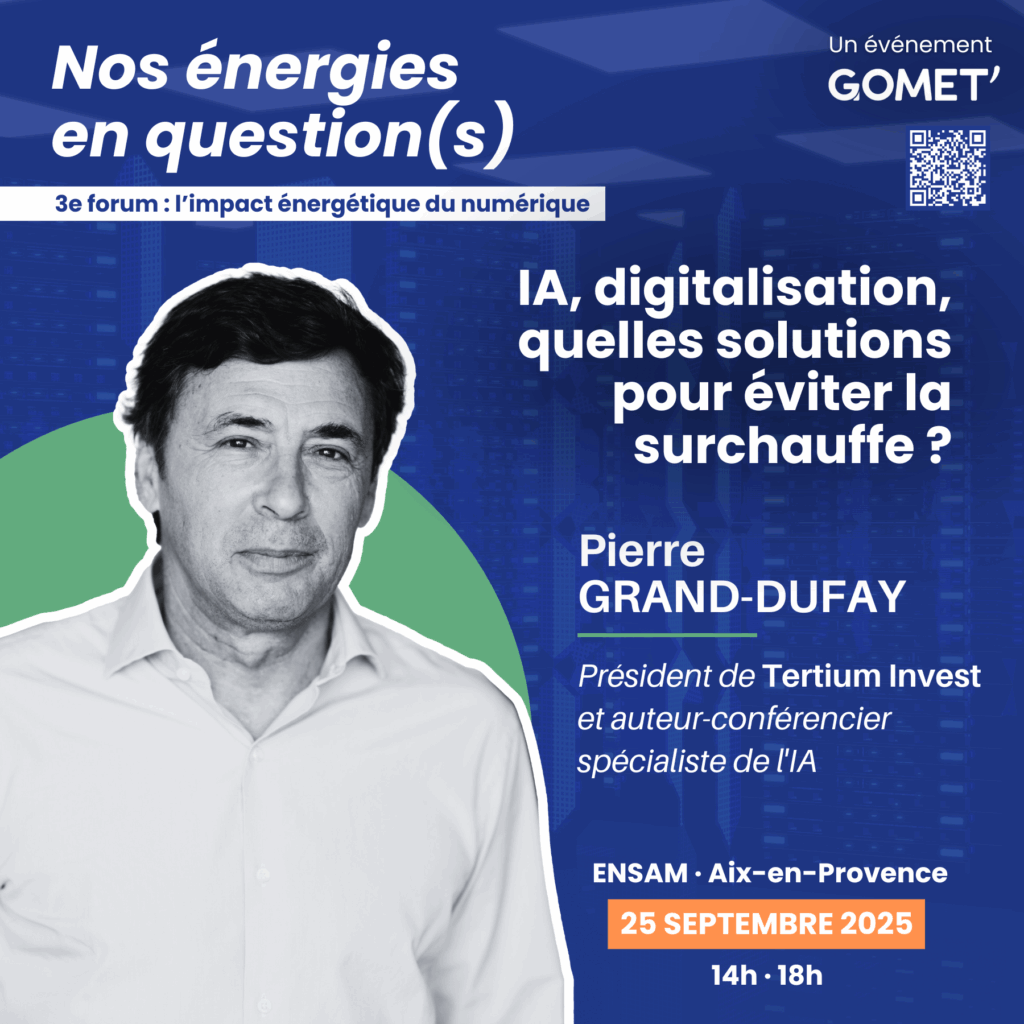

Pierre Grand-Dufay interviendra jeudi 25 septembre en ouverture de notre 3e forum Nos énergies en question(s) consacré justement à l’impact énergétique du numérique. Il nous livre dans cette chronique sa vision des enjeux et défis face à l’avènement de la société augmentée par l’IA. Il invite à « replacer la technique dans une logique de responsabilité au service de ce qui compte ».

Rendez-vous jeudi 25 septembre à 14h à l’Ecole supérieure des Arts et Métiers pour débattre. Programme détaillé et inscription (obligatoire) via notre formulaire. A ne pas manquer !

L’intelligence artificielle s’installe au cœur de nos usages quotidiens. Elle écrit, résume, génère, prédit, assiste. Une prouesse technologique qui transforme notre rapport au savoir, au travail, à la décision. Mais derrière cette apparente légèreté, une question cruciale se profile : à quel prix énergétique ?

Pour chaque texte produit, chaque image créée, chaque interaction, des milliers de processeurs s’activent. En 2025, l’ensemble des infrastructures numériques intensives devrait absorber plus de 2 % de l’électricité mondiale (environ 536 TWh, soit plus que la consommation annuelle totale de la France, Belgique et Suisse réunies).

Selon l’Agence internationale de l’énergie, cette part pourrait quadrupler d’ici 2030, dopée par l’explosion des modèles d’IA générative, dont les besoins en calcul sont exponentiels.

Et chaque usage a un coût. Une simple requête à une IA consomme 18 wattsheure (1), soit une heure de cerveau humain, ou 1’20 » de micro-ondes. Générer une image mobilise 10 Wh. Produire une vidéo de 30 secondes, 5 700 Wh : l’équivalent de 12 jours de cerveau, ou 7 heures de cuisson non-stop.

Isolées, ces données paraissent anodines. Mais répétées à l’échelle mondiale, elles dessinent une trajectoire difficilement soutenable.

Surtout, ce que l’on appelait hier « cloud » repose sur une infrastructure bien physique : centres de calcul, systèmes de refroidissement, réseaux interconnectés, circuits spécialisés. Dans certains pays, ces installations rivalisent déjà avec les industries lourdes. En Irlande, elles pèsent plus de 20 % de la consommation électrique nationale. Aux États-Unis, plusieurs États freinent leur déploiement faute de réseau adapté. Et au-delà de l’électricité, l’IA mobilise aussi des ressources stratégiques : eau douce pour le refroidissement, métaux rares pour les puces, énergie pour les transmissions.

On en arrive à une situation paradoxale : l’IA, censée nous aider à mieux gérer le monde, risque d’en devenir un moteur d’épuisement. La comparaison avec la voiture est éclairante : le XXe siècle a célébré la mobilité individuelle comme une conquête, mais au prix d’une dépendance massive au pétrole. L’IA pourrait suivre un chemin similaire : un progrès grisant… jusqu’au moment où sa consommation deviendrait elle-même un problème systémique.

Une autre trajectoire est possible

Pourtant, cette histoire n’est pas écrite d’avance. Comme toute technologie, l’IA peut amplifier ou atténuer notre empreinte, selon l’usage qu’on en fait, le cadre dans lequel elle s’inscrit, et la vision qui l’oriente.

Aujourd’hui déjà, des usages vertueux de l’IA existent : optimisation de la gestion énergétique des bâtiments, réduction des pertes industrielles via des jumeaux numériques (voir la tribune publiée dans La Provence, ndlr), irrigation agricole ciblée selon la météo et le type de sol ou gestion fluide des transports, de la circulation et des chaînes logistiques.

Certaines IA vont plus loin encore : elles pilotent les réseaux électriques eux-mêmes, anticipant les pics de consommation, équilibrant les sources, facilitant l’intégration des énergies renouvelables.

Et la recherche ouvre des perspectives inédites. Pour sortir de la logique du « toujours plus de puissance brute », des scientifiques se sont inspirés d’un modèle inattendu : le cerveau de la souris. Ils y ont observé deux types de cellules : les cellules de lieu, fonctionnant comme des balises GPS naturelles, et les cellules de grille, créant une cartographie mentale en alvéoles hexagonales. En reproduisant ce schéma pour développer une IA de navigation, ils ont conçu un système capable de traiter 100 000 images en 32 secondes, là où une IA classique mettrait 40 minutes. Ce principe, appelé IA neuromorphique, marque une rupture : il s’agit de concevoir des systèmes qui apprennent comme le vivant, tout en consommant infiniment moins.

A ces avancées s’ajoutent d’autres briques technologiques prometteuses : d’une part, le traitement local des données (edge computing) où les modèles frugaux, allégés et spécialisés, limitent les flux de données vers des méga-centres et diminuent les besoins en calcul intensif. D’autre part, les data centers « verts » qui intègrent des systèmes de refroidissement à impact réduit et récupèrent la quasi-totalité de leur chaleur pour alimenter en énergie ou en eau chaude les bâtiments voisins, voire pour cultiver des micro-organismes capables de capter massivement le CO₂ et de produire des biomatériaux.

Enfin, les technologies photoniques permettent des échanges de données à la vitesse de la lumière tout en divisant par mille la consommation énergétique. Et demain peut-être, le stockage ADN, capable d’archiver des milliards d’informations dans un espace microscopique sans consommation énergétique à l’archivage.

Il est facilement imaginable que demain, chaque bâtiment soit assisté par un double numérique intelligent, capable de réguler les flux d’énergie en temps réel. Que les consommations soient toutes suivies, analysées, optimisées, que les réseaux soient interconnectés, décentralisés, résilients, et qu’ainsi la facture énergétique mondiale chute de 30 % grâce à une IA qui ne calcule plus pour elle-même, mais pour la planète.

Ce n’est pas une utopie technologique, mais le fruit de décisions éclairées, d’arbitrages courageux, d’une exigence collective. Rien n’interdit cette trajectoire. Rien… sauf l’inaction.

Redonner un cap à la puissance

Le débat sur l’IA n’est pas uniquement technique. Il est fondamentalement politique et philosophique. Ce que nous interrogeons ici, c’est notre capacité à orienter une technologie qui évolue plus vite que notre conscience collective et qui doit s’inscrire dans une vision d’ensemble, un projet de société.

L’intelligence artificielle n’est pas un destin. Elle est un outil. Elle peut devenir un formidable levier de maîtrise énergétique, de préservation des ressources, de résilience collective. Mais à une condition : qu’on sache pourquoi on l’emploie, et pour qui.

Ce que nous devons viser, ce n’est pas une IA qui remplace, mais une IA qui renforce. Pas une IA qui domine, mais une IA qui accompagne. Pas une IA qui absorbe, mais une IA qui libère, du superflu, de la contrainte, de l’inertie.

Redonner un cap à la puissance, c’est simplement replacer la technique dans une logique de responsabilité au service de ce qui compte, durablement.

Pierre Grand-Dufay

Chef d’entreprise, écrivain, conférencier

- (1) Un wattheure (Wh) est une unité d’énergie. Elle représente la quantité d’électricité consommée par un appareil d’une puissance de 1 watt pendant une heure.

- Exemples concrets :

- Une ampoule LED de 10 W allumée pendant 1 heure consomme 10 Wh.

- Un micro-ondes de 800 W utilisé 1 minute 30 consomme environ 20 Wh.

- Le cerveau humain, lui, consomme en moyenne 20 W en continu, soit 20 Wh par heure d’activité.

![[Agenda] Aix-Marseille Provence : que faire ce week-end du 30 janvier au 1er février ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2026/01/rubrique-agenda-we-4-120x86.png)