Depuis le 20 novembre 2023, le débat public sur « la planification maritime, l’avenir de la mer, du littoral, de la biodiversité marine et de l’éolien en mer est lancé ». Sur le plan national, la Commission nationale du débat public est l’autorité indépendante qui veille au respect du droit à la participation du public et organise le débat public. Elle en délègue l’animation et la mise en place à une commission particulière du débat public. Floran Augagneur, vice-président de la Commission nationale du débat public (CNDP) ancien directeur des études au think tank Terra Nova coordonne les travaux nationaux.

Le territoire a été partagé et la façade Méditerranée fait l’objet d’un débat unique. Un espace de plus de 2000 km, de la frontière espagnole à la frontière italienne qui compte neuf départements de bord de mer et trois régions littorales : Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Les questions posées sont vastes et non exclusives :

- « Quel est l’état écologique de la Méditerranée ?

- Une autre Méditerranée émerge-t-elle avec le réchauffement de l’eau ?

- Quelles sont les mesures les plus adaptées pour protéger la biodiversité marine ?

- Faut-il limiter l’accès aux espaces littoraux fragiles ?

- Que faire face au recul attendu du trait de côte ?

- Quel avenir pour les pêches en Méditerranée ?

- Les nouveaux projets de parcs éoliens dans le golfe du Lion répondent-ils aux besoins énergétiques du territoire ? Avec quels impacts, positifs ou négatifs, sur l’environnement, sur l’économie, etc. ?

- Existe-t-il des alternatives ? »

L’équipe Méditerranée réunit Thomas Changeux, directeur adjoint à l’Institut méditerranéen d’océanologie (MIO), chercheur spécialisé en écologie marine et biodiversité à l’IRD, Institut de recherche pour le développement, Dominique de Lauzières, spécialisée dans les démarches de démocratie participative, Antony Hottier garant de la CNDP en Haute-Corse, Margherita Mugnai formatrice et experte en participation publique et développement participatif.

La coordination est assurée par le sociologue et urbaniste Étienne Ballan, délégué régional de la CNDP en Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui enseigne le projet participatif et les sciences humaines à l’École nationale supérieure de paysage à Marseille. Il répond aux questions de Gomet’ sur ce débat stratégique pour notre territoire et son devenir.

Comment abordez-vous ce vaste débat technique, économique, écologique, géopolitique… ?

Étienne Ballan : Nous sommes une équipe, huit membres de la Commission particulière en Méditerranée. Avec en plus l’appui d’un secrétariat général. Nous sommes collectivement nommés par la Commission nationale du débat public.

C’est vous qui êtes coordonnateur ! Pourquoi un sociologue ?

E.B. : Notre équipe a différentes compétences scientifiques ou techniques, elle est extrêmement pluridisciplinaire, mais la première des compétences requises est de pouvoir organiser le débat et créer ce qu’on appelle un « cadre de confiance », c’est-à-dire un espace où tout le monde peut prendre la parole, où tout le monde est bienvenu et où l’information sera de qualité.

Notre mission est de créer un espace où tout le monde peut prendre la parole

Étienne Ballan

Et où il sera fait quelque chose de cette parole. Notre job, est de faire exister cet espace pour que le public puisse exercer son droit. Pour ma part, comme sociologue, je suis un praticien des démarches de participation.

Vous devez travailler sur la Méditerranée, mais cet espace fait l’objet depuis des décennies, depuis la création du Plan bleu notamment par Serge Antoine d’études nombreuses et variées qui ont depuis longtemps analysé les problèmes, élaboré des diagnostics, construit des scénarios… et qui restent sur les étagères…

E.B. : Bonne remarque. D’abord, ça va sortir des étagères, nous mettons à disposition du public tout ce qui est préalable à des décisions. Pourquoi y a-t-il un débat public ? Parce que derrière, il y a une décision ou en l’occurrence des décisions. S’il n’y avait pas de décisions, il n’y aurait pas de débat. Nous devons proposer et choisir des orientations fortes qui iront dans le bon sens. Mais il peut aussi y avoir des cas dans lesquels nous aurons besoin de connaissances complémentaires, où les évolutions futures sont incertaines : La Méditerranée, s’échauffe plus vite que d’autres mers ; d’autres éléments sont arrivés plus récemment dans le champ de l’action publique, comme l’éolien marin. Les décisions seront extrêmement structurantes : les zones, le volume, le nombre de parcs éoliens et leurs implantations. Et ces décisions de l’État, la planification maritime à l’issue du débat public seront arrêtées pour six années. Elles s’inscrivent dans un « document stratégique de façade » valable pour six ans.

La Méditerranée concentre des intérêts contradictoires : le tourisme de masse ou la croisière, la logistique mondiale avec la moitié des flux maritimes planétaires, la préservation des espaces naturels, les intérêts des pêcheurs, la vie quotidienne des populations riveraines l’urbanisation côtière… Comment élaborer une stratégie cohérente ?

E.B. : Il existe déjà un document stratégique de façade adopté en 2019 qui n’a pas fait l’objet d’un débat public. Cette planification maritime, pourrait n’être qu’une addition d’activités qui essayent de ne pas trop se gêner les unes les autres, qui se partagent la mer « en bonne entente ».

Ce n’est pas forcément possible parce qu’il y a des incompatibilités ou des difficultés entre certaines activités. Mais il y a aussi la question du bon état de la mer. Au-delà de toute l’addition de ces activités, ce que l’État doit regarder, selon les directives européennes, c’est de faire en sorte que tout cela concourt à une amélioration, au « bon état écologique » de la Méditerranée. On ne peut se contenter d’articuler les activités maritimes entre elles. La mer paraît infinie, et tout le monde veut avoir sa part du gâteau. La stratégie consiste à se poser la question de quelle mer nous voulons. Il ne s’agit pas simplement de faire cohabiter les pêcheurs et les éoliennes, mais de proposer une vision stratégique. La boussole de la planification maritime, la vision stratégique doit dépasser le compartimentage, la simple répartition du gâteau.

Peut-elle être consensuelle ?

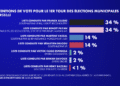

E.B. : Le débat public n’a pas vocation à produire un consensus. Ni à mesurer les « pour » ou les « contre » : ce n’est pas un sondage. Ni une médiation pour arriver à un consensus. Nous devons poser l’ensemble des arguments, construire des scénarios. Et à la fin, demander à l’État de trancher. Le temps du débat est celui de la construction des futurs possibles et souhaitables. Ensuite vient la responsabilité du décideur, ce n’est pas la nôtre. Il doit tirer toutes les conséquences du débat et motiver ses décisions.

Ce document se substitue aux différentes enquêtes ponctuelles sur les différents équipements en mer ?

E.B. : C’est un document qui encadre tout, c’est un document chapeau qui sera prescripteur pour tout.

Document source : un conseil maritime de la façade méditerranéenne vendredi 15 décembre

Liens utiles :

Eolien flottant : Agnès Pannier-Runacher prépare l’étape d’après la ferme pilote

Notre hors-série sur l’économie bleue